もし明日、あなたが倒れたら?「名文」をひねり出そうとするその指が、実はあなたの首を絞めている事実

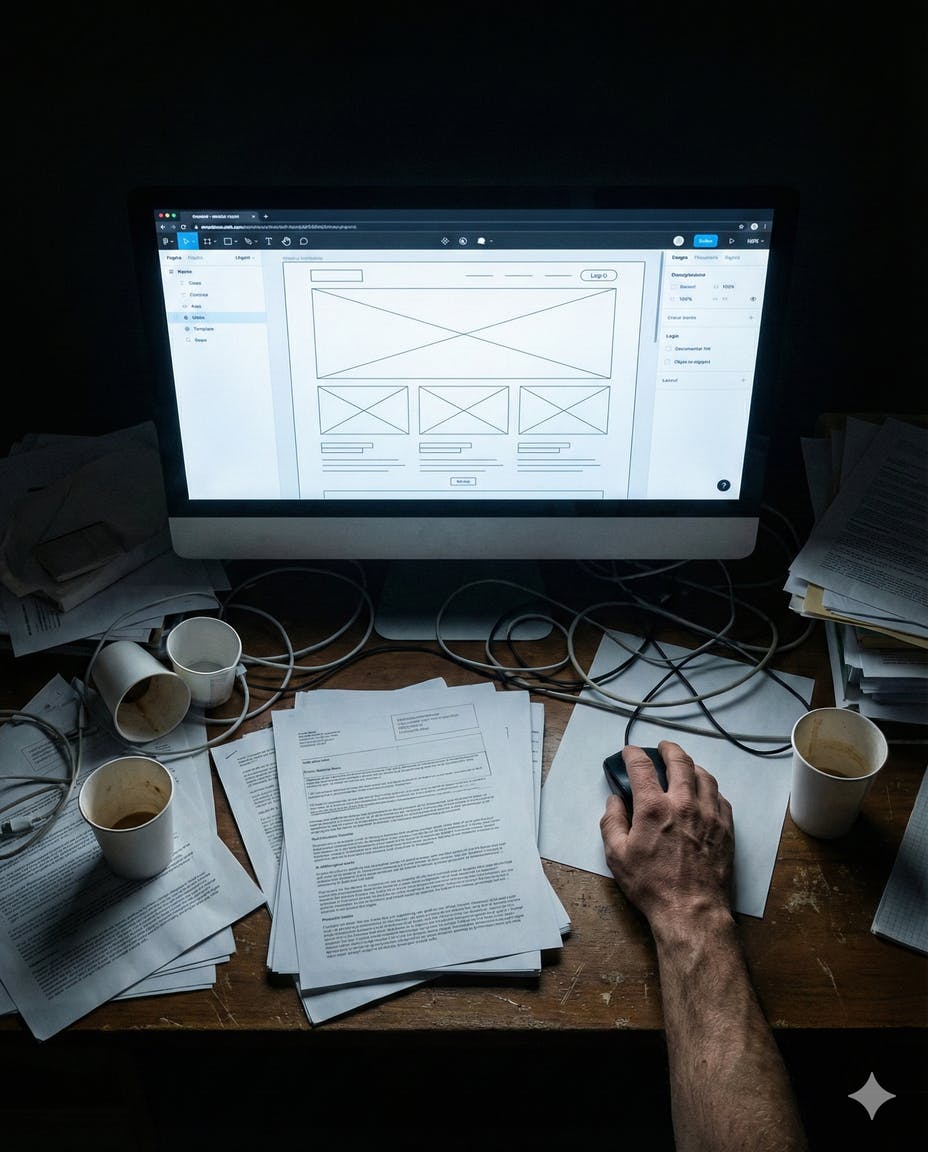

午前2時27分。

マウスをクリックする乾いた音が、静まり返った治療院の中で、誰かの骨が折れる音のように不吉に響く。

モニターの白光が、乾燥して血走った僕の両目を容赦なく突き刺してくる。 画面の中は、まだ、真っ白だ。 数時間前から、一行も進んでいない。

「もっと刺さる言葉を」 「僕にしか書けない情熱を」 「唯一無二の、魂を揺さぶる名文を」

そう自分に言い聞かせながら、僕はキーボードの上で幽霊のように指を彷徨わせている。 インスピレーションという名の神様が降りてくるのを待っている。

でも、降りてくるのはいつも、暗い天井から滴り落ちるような、底なしの不安だけだ。

僕たちは、自分を何様だと思っているんだろうか。

昼間、白衣を纏っている時の僕は、確かに一国の主だ。 患者の歪みを正し、痛みを消し去り、「先生、ありがとうございます」という言葉とともに万札を受け取る。 その瞬間、僕は自分の指先に無限の価値があると錯覚する。

この指さえあれば、この腕さえ動けば、一生食いっぱぐれることはないと、傲慢にも信じ込んでいる。

だが、この深夜のデスクに座り、一行の文章も書けずにフリーズしている時、鏡に映る自分はただの「老いゆく肉体」に過ぎない。

もし、明日。 この治療院に向かう途中で、僕が倒れたらどうなる?

階段から足を踏み外す。あるいは、長年の不摂生がたたり、脳の血管が静かに悲鳴を上げる。 意識が遠のく中で、僕が最初に見るのは家族の顔だろうか。

いや、違う。きっと僕は、明日の予約表を思い浮かべて絶望するはずだ。

「明日の新患、誰が対応する?」 「あの回数券の返金手続きは?」 「来月のテナント料、どこから捻出する?」

僕が動かなくなったその瞬間、この治療院という名のマシーンは、巨大な鉄の塊と化す。 売上は、文字通り「ゼロ」になる。 昨日まで誇りを持っていたはずの「ゴッドハンド」は、自分一人すら養えない、ただの重荷に変わる。

それなのに、僕は今、この貴重な命の残り時間を使って「名文」を書こうとしている。 滑稽だと思わないか。

プロのライターですら、インスピレーションなんていう不確かなものに頼らない。 彼らは「型」を使い、検証された「反応が出る言葉」を冷徹に組み合わせていく。 それこそが、確実に結果を出し、自分の時間と命を守るためのプロの仕事だからだ。

一方の僕はどうだ。 集客に関しては素人。文章に関しては門外漢。 そんな男が、深夜の朦朧とした頭で「オリジナリティ」という名の、安っぽいプライドのゴミ箱を漁っている。

「自分の言葉で書かなければ、想いは伝わらない」 その美しい言葉の裏側で、僕の指は、自分自身の首をじわじわと絞めている。

名文をひねり出そうとすればするほど、時間は溶ける。 時間は溶け、睡眠は削られ、免疫は落ち、僕が「倒れる日」へのカウントダウンは加速していく。

僕たちが「名文」を追い求める行為は、実は、自分が倒れたら終わりという最悪の結末を、自ら手繰り寄せているのと同義なのだ。 職人のこだわり? そんなものは、僕がいなくなった後の空っぽの食卓では、1円の価値も持たない。

僕たちが本当にやるべきことは、魂を削って100点の文章をゼロから書くことじゃない。 先人が血を流して作り上げた「売れる型」を、冷酷なまでに、そう、泥を啜るような思いで「コピペ」することだ。

自分の個性を殺し、仕組みに従い、最短距離で結果を出す。 それによって生まれた「余白の時間」で、体を休め、家族と笑い、自分が動かなくても回る仕組みを強固にする。

それこそが、本当の意味で「自分自身を、そして大切な人を守る」治療家としての、唯一の、そして最後の責任ではないのか。

それこそが、本当の意味で「自分自身を、そして大切な人を守る」治療家としての、唯一の、そして最後の責任ではないのか。

画面の端で、電池残量の警告が赤く点滅している。 それは、僕の人生そのものの警告灯に見えた。

僕は、震える指をキーボードに置く。 もう、名文はいらない。 僕は、僕という個人を殺してでも、生き残るための「型」を手に取る決意をした。

暗闇の向こうで、遠く始発の電車の音が聞こえる。 それは、昨日までの僕への葬送曲か、それとも。