「私の手は魔法だ」と信じていた治療家が、救急車のベッドで絶望した"たった1つの理由"

救急車のサイレンが、こんなにも不快な音だとは知らなかった。

背中に伝わる不規則な揺れ。 脂汗が止まらない。 だが、私を震えさせているのは、折れた右腕の激痛ではない。

もっと冷たく、鋭利な「絶望」だ。

「明日の予約、どうしよう」

午前9時の佐藤さん。 11時の新規の田中さん。 回数券を買ってくれたばかりの高橋さん。

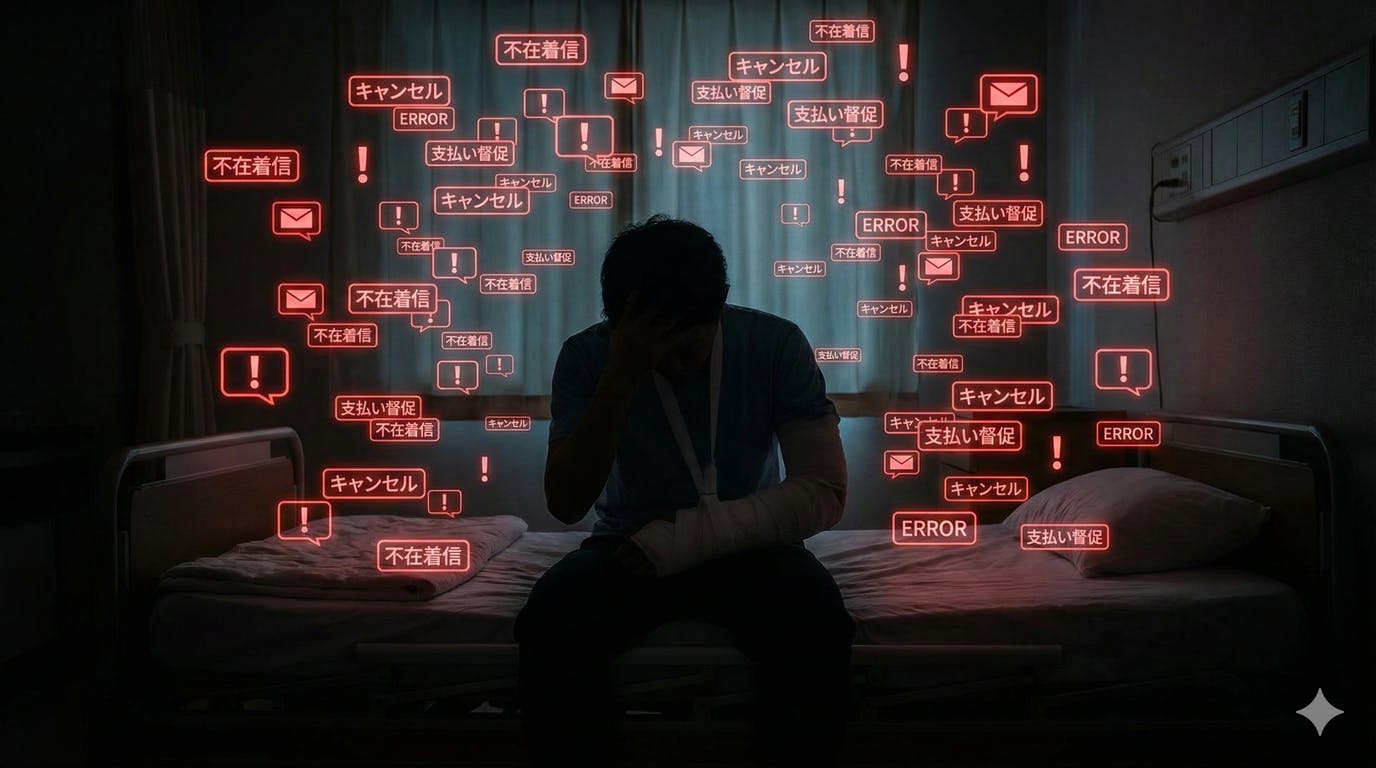

ポケットの中で、スマホが何度も震えている。 私を心配する家族か? それとも、予約変更を希望する患者さんか?

見ることができない。 右手が動かないからではない。怖くて見られないのだ。 その振動の一つひとつが、私の銀行口座からお金が蒸発していく音に聞こえるからだ。

「俺の手は魔法だ」

酒が入ると、よく後輩にそう嘯いていた。 ゴッドハンド。地域一番店。 「先生のおかげで歩けるようになった」という言葉が、私のガソリンだった。

「デジタル? 自動化? そんな冷たいもん、ウチにはいらない」 「患者さんは、俺のこの手と、俺との人間関係にお金を払ってるんだ」

そうやって、効率化の話を鼻で笑っていた。 汗水垂らして、一人ひとりに手書きのハガキを書く。 休日の朝も、予約の電話に出る。

それが「誠実さ」だと信じていた。 自分が苦労すればするほど、愛が伝わると信じていた。

なんて傲慢だったんだろう。

今、ストレッチャーの上で、私はただの「無力な存在」だ。

私が動けなくなった瞬間、私のビジネスは即死した。 収入は、今この瞬間から、完全にゼロになった。

それだけじゃない。 私がこうして運ばれている間も、私の院は「沈黙」を貫いている。

予約を入れてくれた患者さんに、何の連絡もできない。 ただ時間を浪費させ、不安にさせ、裏切っている。

もし、あの日。 「先生の分身を作っておきましょう」という提案を受け入れていたら。

私がこうして唸っている間にも、システムが自動で動いていただろう。

『申し訳ございません。院長の急病により……』 そう丁寧に詫びを入れ、最短で振替できる日程を提示し、自宅でできるケア動画を送ってくれていたかもしれない。

それは「手抜き」だっただろうか? いいや。 それこそが、今の私にはできない**「究極の誠実さ」**だったはずだ。

「先生の手は魔法だ」 そう言ってくれた患者さんたちを、私は今、路頭に迷わせている。

私の「魔法」は、私が倒れたら解けてしまう、あまりにも脆い手品だった。

本当のプロフェッショナルとは、自分の腕を磨くだけの人間じゃない。 自分がリングに立てない時でさえ、観客を失望させない「仕組み」を持っている人間だ。

私は、自分の身体を人質にして、家族の生活をギャンブルのテーブルに載せていたのだ。 「自分だけは倒れない」という、根拠のない自信だけを頼りに。

これから診断が下る。 全治1ヶ月か、3ヶ月か。

その間、誰が家賃を払う? 誰がスタッフの給料を払う? 誰が、私の帰りを待ってくれる?

スマホの振動が止まらない。

この小さな箱の中に、私の代わりに対応してくれる「誰か」がいたら。 文句ひとつ言わず、24時間、私の代わりに頭を下げてくれる「クローン」がいたら。 私は今、どれだけ救われていただろう。

救急車の扉が開く。 冷たい外気が、涙で濡れた頬に刺さる。

もし、奇跡的にこの手が元通りになったなら。 もう二度と、「自分の身体だけ」を頼りにはしない。

私の想いを、技術を、言葉を、すべてシステムに叩き込み、私が息絶えたとしても動き続ける「分身」を作る。 それが、私を信じて身体を預けてくれた人たちへの、本当の責任の取り方だからだ。

さて、最後に一つだけ聞かせてほしい。

あなたの手は、まだ動くか? スマホを持てるか?

だったら、今のうちにやっておくべきことがあるはずだ。 その「魔法」が解けて、ただの悪夢に変わってしまう前に。